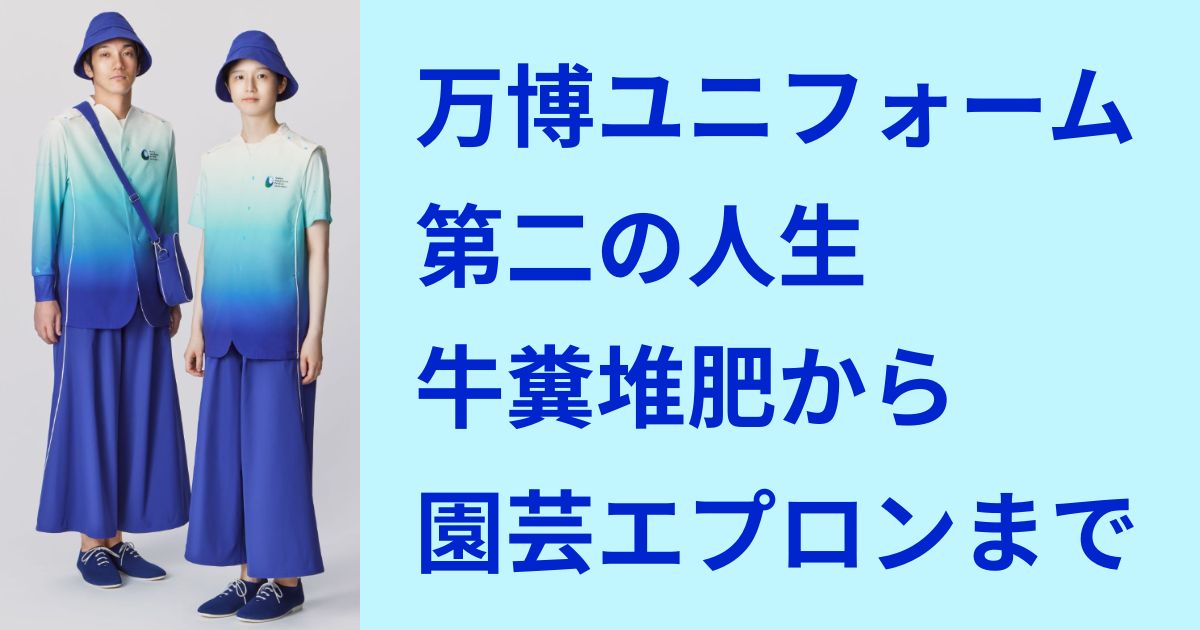

環境に配慮した先進的な取り組みで注目を集める大阪・関西万博。

そんな大阪・関西万博ですが、ユニフォームの再利用についても画期的な計画を立てているのでしょうか。

今回は、万博ユニフォームの使用後の行方について、その全貌をお伝えします。

万博ユニフォームの第二の人生!

持続可能な社会の実現を目指す大阪・関西万博。

そんな大阪・関西万博ですが、ユニフォームにも環境への配慮が詰まっているのでしょうか。

大阪・関西万博のスタッフ用ユニフォームには、堆肥分解性ポリエステル(CRAFTEVO-ReTE)が使用されています。

この素材は、万博閉幕後に適切な条件下で分解・無害化される設計となっています。

さらに、ファスナーやワッペンなどのアクセサリ部分にも同種の素材を使用し、リサイクルの効率を高めています。

日本館のアテンダントユニフォームでは、モノマテリアル(一素材)構成を重視し、異素材の混合を避けることでリサイクル時の分別負荷を抑える工夫がなされています。

また、ボタンや金属ファスナーなどの除去が必要な付属金具をほぼ使用しないことで、リサイクル時の前処理の手間を低減しています。

このように、大阪・関西万博のユニフォームは、使用後の再資源化・分解処理を見据えた設計となっているのです。

(スポンサーリンク)

牛糞堆肥から園芸エプロンまで

環境に配慮したユニフォーム設計を行う大阪・関西万博。

そんな大阪・関西万博ですが、使用済みユニフォームの具体的な再利用方法はどのようなものなのでしょうか。

万博閉幕後、全てのユニフォームが回収されます。

回収されたユニフォームは、牛糞を使った堆肥農場での処理が予定されています。

スタッフユニフォームの素材(CRAFTEVO-ReTE)は、特定の条件下で水・CO₂・バイオマスに分解されるとされています。

また、回収された布から出る繊維を “TEXLAM” などの素材として椅子(ベンチ)にアップサイクルする構想も進んでいます。

さらに、医師スタッフ用ユニフォームでは、生地を糸に戻して園芸エプロン等に再生する予定です。

タカラベルモント株式会社によるユニフォーム寄贈プロジェクトも報じられており、展示スタッフ用ユニフォームを教育機関に寄贈する計画もあるようです。

このように、大阪・関西万博のユニフォームは、堆肥化やアップサイクル、寄贈など、様々な形で再利用される予定となっています。

(スポンサーリンク)

再利用の全貌とは?

多様な再利用方法を計画する大阪・関西万博。

そんな大阪・関西万博ですが、ユニフォーム再利用の全体像はどのようなものなのでしょうか。

大阪・関西万博では、Color recycling system(色別リサイクル)という技術も導入されています。

これは、繊維素材が混ざっていても、色ごとに分類し、それを原料として再成形する技術です。

この技術を活用し、回収された繊維をフェルト状に加工し、ベンチ(TEXLAM)などに再加工する試みが既にプロトタイプとして報じられています。

つまり、全てを堆肥分解だけで処理するのではなく、使える繊維部分は可能な限り製品に再生する併用型のアプローチが取られているのです。

しかし、実際にどの程度ユニフォームが回収され、意図通りに処理されるかは運用上の課題となる可能性があります。

また、堆肥分解型素材は特定条件下での分解を前提としているため、通常の廃棄物処理を経ると想定通り分解しない可能性もあります。

このように、大阪・関西万博のユニフォーム再利用計画は、環境に配慮した先進的な取り組みである一方で、実際の運用面では課題も残されているのです。

(スポンサーリンク)

まとめ

大阪・関西万博のユニフォームは、使用後も様々な形で再利用される計画が立てられています。

堆肥分解性素材の使用、色別リサイクル技術の導入、アップサイクルや寄贈など、多様な再利用方法が検討されています。

しかし、実際の運用面では課題も残されており、今後の取り組みに注目が集まります。

大阪・関西万博のユニフォーム再利用計画は、イベント後の資源循環の新たなモデルケースとなる可能性を秘めています。

コメント